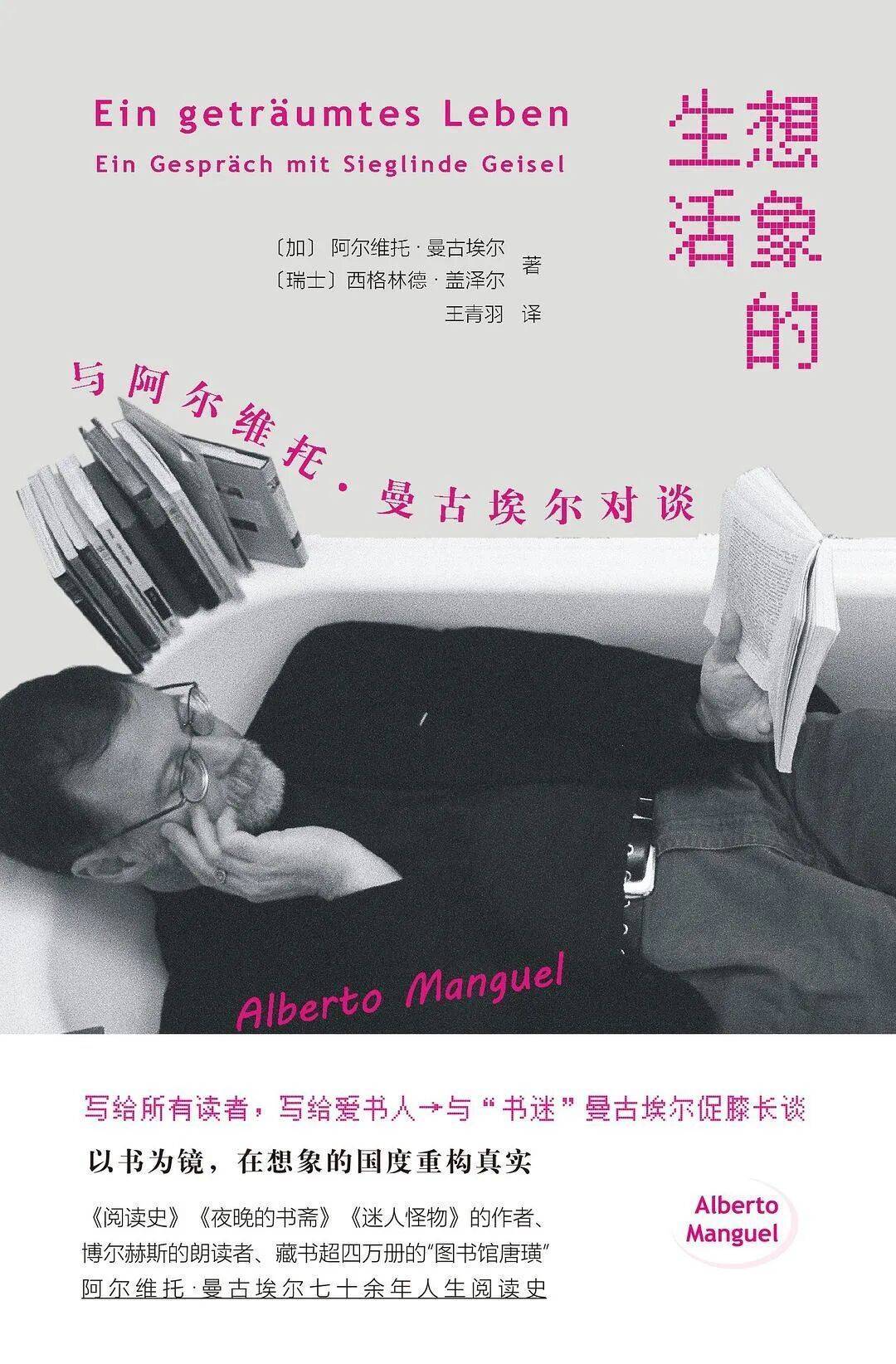

阿尔维托·曼古埃尔,1948年生于布宜诺斯艾利斯,是享誉国际的作家、翻译家、藏书家,十六岁时成为失明诗人博尔赫斯的朗读者,从2016年到2018年担任阿根廷国家图书馆馆长。他将自己定义为“读者”,几十年来保持对书籍的热爱。《想象的生活》是瑞士文化记者西格林德·盖泽尔对阿尔维托·曼古埃尔的访谈,其中涉及阅读、曼古埃尔的人生经验等内容。本文摘编其中两个小章节,关于阅读的方方面面,以及文学与治愈之间的关系。

作者丨阿尔维托·曼古埃尔 西格林德·盖泽尔

《想象的生活》

作者:[加]阿尔维托·曼古埃尔 [瑞士]西格林德·盖泽

译者:王青羽

版本:南京大学出版社·守望者

2025年8月

像考古学家一样阅读

您如何选择自己阅读的书?

我不是学者,所以没有非读不可的书。我喜欢歌德的部分作品,但我没有读完《威廉·麦斯特》。他的大部分戏剧对我而言困难重重,他和埃克曼的对话一板一眼,令我无法忍受。但我喜欢他的《浮士德》以及很多诗歌。因为不做研究,所以按照喜好选择。

至于选书的方式,新书总是偶遇,例如因为书名。我最喜欢的散文集,如拉斯洛·弗尔德内伊的《陀思妥耶夫斯基在西伯利亚读黑格尔并泪如雨下》——这样的书名,谁能拒绝?也有封面的缘故,或是听说过作者,或是朋友推荐。与一本书相遇,存在很多种可能。

但如果开始的两三页不能读下去,我就不会继续。有可能出于某种原因,不得不勉强看到结尾,不过这样的情况还没有出现;书的开头令我感到无趣,但结尾令人喜爱,我确实从未遇到。我对书或一见钟情或毫无感觉。

您区分消遣文学和高雅文学吗?

谁会这样区分呢?

您满怀激情,读了一辈子书。是否有一本经典之作,是您从个人角度出发,愿意和世界分享的?就像是“生命结束之前必读的一百本书”这样的分享。

《阅读史》在美国出版时,我的出版人曾邀请我列出我最爱的一百本书,于是我列出了一份书单,名单中的每一本书都值得推荐,当之无愧,但它们并非经典。经典有其价值。但如果您列一张包含一百本书的书单,可能其中有些书名我没有听说过,我可能会问:“哦,这是什么书?”我喜欢这样。

阿尔维托·曼古埃尔

您认为乔治·斯坦纳所说的“一种好的阅读”是什么?

《阅读史》中有两页专门描写了理想读者,他们应略带讽刺。虽然我几乎不读文学理论,但是汉斯·罗伯特·姚斯的接受美学令我佩服。他提出了读者改变文本的理念。每一个文本都包含超出作者知觉的内容,真正有创造力的读者将在原有文本之上,进一步丰富其内涵,直至超出原作者的知识边界。弗洛伊德对《哈姆雷特》的阐释完全正确,也很有趣,可惜莎士比亚没有读过弗洛伊德。好的读者能够在文本之中读出新意,但也有读者屈服于执念,在文本里牵强附会。例如曾有一位历史学家将《爱丽丝漫游奇境记》解释为玫瑰战争的隐喻,可是作者刘易斯·卡罗尔的知识背景与此没有一点关系。而另一个正确的例子是弥尔顿的《失乐园》,虽然作品讲述了路西法和天国众神的战争,但可以从中辨认出若干来自时局的内容。弥尔顿生活的年代正值英国资产阶级革命,政治冲突令他忧心,他的很多表述如“什么样的权威我们应当顺从”,可以解读为他对政局的态度。

有创造力的读者像考古学家一样阅读。他在文本的各个层次上研读,挖掘出文本作者未知的,或至少是未觉察的内涵。

什么样的书会带给您愉悦感?

从第一个词直到最后一个词的愉悦感——这样的书很少。《浮士德(第一部)》《李尔王》《堂吉诃德》《神曲》《爱丽丝漫游奇境记》,还有圣十字若望的诗歌——这些作品我享受整本阅读,从第一个词读至最后一个词。

其他的书也带给我许多愉悦的时刻,就像一个人走进房间时看到一张美丽的脸,或者像一束日光从云层里射出。我在阅读时总会碰到这样的乐趣,但无法解释原因。有人问您,为什么会爱上一个人。您可能回答:因为这个人有碧绿的双眸;因为她聪慧或者波尔卡舞姿优美。可这些都属事后想到的理由,无法解释一见钟情。

瑞士文学理论家埃米尔·施泰格尔有一句著名的话:“去理解那些感动我们的东西。”这应该是文学理论的任务。

每种文化中都存在意思相近的谚语,就像:“美在于观察者的眼睛。”伏尔泰说过:“雌性海龟对于雄性海龟是美丽的。”

我们称之为品味……

品味是个过程,它在人生的各个阶段都有变化。儿童不喜欢鱼子酱,但成年人觉得美味至极(我不觉得)。儿歌只有儿童喜爱,成年人读来过于简单,今天人们喜欢保罗·策兰。一个人喜爱的对象会改变,不变的是对喜悦的感受。

品味是必须学习的,甚至包括对食物的品味。

这是个很好的例子。我们必须学习品尝美味,而美味在墨西哥可能是烤蝗虫,在柏林则是咖喱肠。从意识觉醒那一刻起,我们对品味的感知就已存在,即使它的色调在人生历程中不断变化。

乔治·斯坦纳说过,读者是文本的客人。对您而言,阅读是一种对话。

是一场读者主导的对话。读者阐释文本,文本却不可能回答。最有趣的阅读形式之一是小组阅读。一个人阅读时,读者可能会深入地沉浸在文本之中,与自己对话。但如果读者与好友或在小组中与众人就所读内容进行交流,可能会看到文本的另一种面貌。拥有才智的小组成员,可以丰富文本。

并非所有文本都可以用不同的方式解读。浅显的作品止于字面,所有读者只看到同一本书。

长久以来,我一直在寻找杰出文学和蹩脚文学的定义,但现在我觉得这样的标签过于简单。我所认为的蹩脚的文学,是我无法进入的文学。就像覆盖着冰层的湖面:表面光滑,人可以在表面滑行,但如果冰层塌陷,滑冰者就会落水淹死。杰出的文学提供了孔洞或空缺:读者可以在某处有所发现,又或者可以在某处藏身。

伟大还是平庸,我可能无法区分,但我觉得,文本是为读者留出提问空间,还是已经说出了所有答案,这两者是不同的。

说出所有答案的文本里,已经没有创造性阅读的余地。

曾有一位多伦多的教师给了我如下建议。写作时,想象有个矮人坐在你肩上,它问:“为什么对我讲述这些?为什么告诉我早餐吃了一片吐司,喝了两杯咖啡?”这些只有你的母亲会感兴趣,她也可能仅仅对此感兴趣。

作品在字面上交代一切,这是对读者的不信任。

可以说是既不信任读者,也不信任自己的写作媒介。熟悉语言的人都懂得,语言的多义性足以延展生发,如同一个发酵面团。只要我们有手艺,只需静静等待,多种意义就会像花朵一样绽放。如果我描写了谋杀或性爱的每一个细节,就像卡尔·奥韦·克瑙斯高那样,您虽然感到震撼或愉悦,但这种感觉并非产生自您的内在,而是写作者以自己的感受淹没了读者。

迈克尔·哈内克导演的电影《爱》是我所看过的最感人的电影之一。电影有这样一个镜头,伊莎贝拉·于佩尔所扮演的角色,独自站在离世父母的家中——父亲在杀死母亲后自杀。伊莎贝拉问哈内克:“我应该如何反应?”哈内克说:“什么也不做,什么也不感受,只是站在那里。”观众可以感受到情绪,因为演员什么也没做。

情绪,或在书页上,或在读者的脑海里产生。

如果让情绪在读者的脑海里产生,当然是更好的写作。写作必须能够提供言外之意。

《和博尔赫斯在一起》

作者:[加]阿尔维托·曼古埃尔

译者:李卓群

版本:南京大学出版社·守望者

2019年5月

文学和治愈

阅读会让我们变得更好吗?

我曾向您说起过我的高中。那里有一位文学教授,他教我们阅读卡夫卡,阅读雷·布拉德伯里,我们从中感到自己是这个文学世界的一部分。我们向这位老师学习文学作品如何讲述人类以及成年人的恐惧。那时我十四五岁,这位教授为我打开了通向文学世界的大门,同时他个人也进入了我的生命。高中毕业后,我十九岁,去了欧洲,那时阿根廷军事独裁刚刚开始。这所高中恰恰位于意识形态风暴的中心,阿根廷的很多知识分子和政治家毕业于这所学校,因此它也成了独裁当局的眼中钉:许多学生,包括我的朋友,遭到逮捕和刑讯,一些人被残酷地杀害。

多年后,我遇到当年的一位校友。他在独裁时期流亡至巴西。我们谈起往事,谈起学校和老师。我对他说,我第一个想到的人就是这位出色的文学教授,我的校友却对我说:“你不知道吗?”他是独裁当局的眼线,他就是秘密告发那些学生的人。他不仅告发他们,更因为他对他们非常熟悉,甚至就刑讯的具体方式,向当局提出建议。

您当时是什么反应?

我问自己了三个问题。第一个问题:这个人犯下罪行,但我认同他对文学的部分看法,因为他赞同刑讯儿童,所以他因文学而建立的形象也由此丑化,我应该否定他对于文学的一切所言所感吗?第二个问题:我应该忽略别人对我叙述的与此有关的一切,维护我心目中曾经启发我、让我带着共情读书的教授的形象吗?第三个问题最难回答:我是否应该搁置问题,任两者共存,承认他既是大师级的读书人,亦是告密者?

这些问题在我一生的写作中令我无力面对,最后我决定,把它们写下来——就这样我写了第一本小说。

1991年,小说《来自异国的消息》(News from a Foreign Country Came)出版。您如何将这些经历转化为文字?

小说主人公是法国军队退役军官,他服役时曾在阿尔及利亚战争期间审讯囚犯。在他即将退休前往魁北克之前,却接到任务为阿根廷军队培训刑讯手段。

我在写作过程中对自己说:我不要描写那些折磨,但我必须知道,这个人是怎样说服自己的。我需要了解,当一个人为了给其他人施加痛苦,预备种种刑具时,他的感觉是什么。可是我无话可写。我的朋友、小说家苏珊·斯万对我说:“当你能够想象自己亲自在做这件事的时候,你就可以把它写下来。”这就是这个人物的关键。我当然知道我不可能去做,但我必须承认,我拥有对某人施加折磨的想象的可能。这很艰难,可是只有知道过程,才能够描写。

这听起来像是一个研究项目,您想要有所发现。

写作也是一种净化:诉诸文字,让文字留在书本里。我知道我可能无法忘记这件事,但它应该不会继续在我大脑的四壁上锤击不止。

所以它是一种治愈吗?

文学就是治愈的。

文学作品以什么方式治愈我们呢?

文学创作并不以治疗为目的;同样,它也不以政治宣传、爱情表白等事物为目的。文学作品只是偶然具有了上述特质。优秀的作品遵守着隐含的内在法则。当作者能够自觉地遵循这些法则,作品将会朝向它最好的面貌发展。如果作品偏离了真实,流露出俗气或敷衍,读者会立刻发现。例如少年维特的自杀,我一直认为这是个错误。假如歌德在写作上更大程度地接近他在《亲和力》中的写法,维特的故事可能会比今天有趣得多。《少年维特之烦恼》讲述了一个四人乒乓乱局,让其中一个人自杀或死亡,并没有解决问题。每当小说里的人物自杀,我就会感到,作者仿佛在试图逃避什么。作者没有勇气让角色继续活下去。萨缪尔·贝克特的小说里没有人自杀,虽然那些角色有足够的理由去死。

再回过头来看文学作品的治愈作用:如果读者能够将小说投射到自身的经验世界里,那么阅读书籍就像亲近大自然一样,可以治愈伤痛。大自然并没有治疗或取悦人类的目的,它只是存在。但我们只需与其建立一种关系,就能创造意义。

那么作品对于作者自身呢?写作同样可以治愈作者吗?

作者的内心无人知晓,甚至他本人都不知道。每当评论家推测,某位作家试图达到的目标是什么,或者作家的感受如何,都纯属虚构;那些领悟作品精神后的推测已经属于最好的情况。但首要的是,这种推测完全不重要。身为作家——这样称呼自己,我是相当犹豫的——我从写作中获得快乐、安慰与宁静。在这个加速疯狂的世界里,写作是唯一能让我内心平和的所在。

大学的文学课告诉我们,不要混淆小说的作者和小说的叙述者。

这种混淆常常出现在读者的脑海里。读者将叙述者的性格特质转移到作者身上,这绝对是非常普遍的现象。于是许多读者认为,因为歌德写出了《浮士德》,所以他本人也会因衰老而恐惧不甘。如果作家写出了《浮士德》或《堂吉诃德》这样伟大的作品,公众就会倾向于认为,写出此等作品的人同样具有卓尔不群的道德品质。然而事实并非如此。我们知道彼得·汉德克的例子:他是出色的作家,却在赞美大屠杀的凶手以及酷刑的实施者。怎么可能发生?现在,这是可能的。写作的发生并不是通过生活在日常世界中的人,而是依赖人的想象力和创造力,这两者间没有关联。

美国散文作家威廉·加斯说过,“有时候,好书是坏人写的”。

普通人和创作作品的艺术家并不属于同一个宇宙。他们只是恰巧寄住在一个身体里,彼此泾渭分明。莎士比亚在晚年成为令人恐惧的收税人。但丁傲慢而跋扈。卡拉瓦乔成了杀人犯。塞万提斯为其姐妹充当皮条客,被人告上法庭。荣格与纳粹有过交集。路易费迪南·塞利纳,20世纪最伟大的小说家之一,曾写过支持法西斯的反犹政论文,这些政论文绝不是好的文学。

当一个人成为作家,开始写作的时候,他会发生什么变化?

您的问题就是:为什么缪斯女神亲吻了路易费迪南·塞利纳,却没有眷顾好人汉斯·米勒——他养育孩子,爱他的妻子,却只能写蹩脚的诗?《圣经·约伯记》提出了这个问题,却没有答案。为什么幸运、启示以及我们能想到的一切优越,会降临在某些人身上,而他们看起来似乎有些配不上?我也无法回答。

当坏人开始写好书时,他们会发生什么变化? 转变的关键在哪里?

在于他们的天赋。坏人可以同时是世界上最好的诗人。您可以想一想洛特雷阿蒙例子。他拥有最阴森、最黑暗、最粗野的想象力,超乎您的想象,当然,他这么做是为了证明,一切关于邪恶的想象完全是浪漫化的。他曾说过:“你们想要恶?那你们就有了恶!”

显而易见,艺术不能保护我们。

当然不能!艺术守护着我们,给予我们启示和教养,让我们变得更好——这是某些好心人编造出来的。艺术不是必然要做这些事,它可以选择。可能您去读《古代阿波罗残像》这首诗,它会改变您的人生,正如里尔克所要求的那样,可是对于百分之九十九的人而言,不是这样。用一个常被提起的例子:一个纳粹军官用毒气杀害犹太人之后,晚上回到住所,听莫扎特的音乐——这是真的。莫扎特会改变他吗?不会。莫扎特会改变您吗?会的。

本文经出版社授权刊发。原文作者:阿尔维托·曼古埃尔 西格林德·盖泽尔;摘编:张进;编辑:张进;导语校对:赵琳。欢迎转发至朋友圈。

最近微信公众号又改版啦

大家记得将「新京报书评周刊」设置为星标

2024书评周刊合订本上市!

点击书封可即刻下单

配查信-配查信官网-最好的股票配资网站-股票最新配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。