本文转自:北京青年报

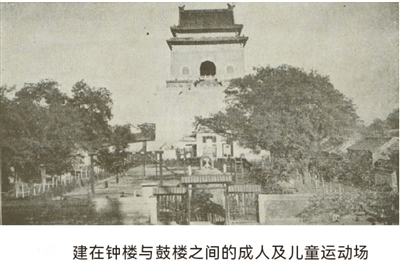

建在钟楼与鼓楼之间的成人及儿童运动场

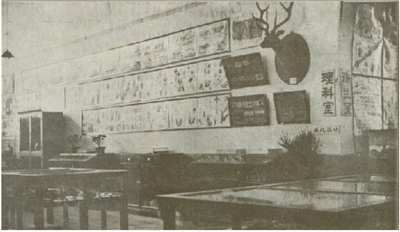

建在钟楼与鼓楼之间的成人及儿童运动场 博物部史地室

博物部史地室 京兆通俗教育馆正门

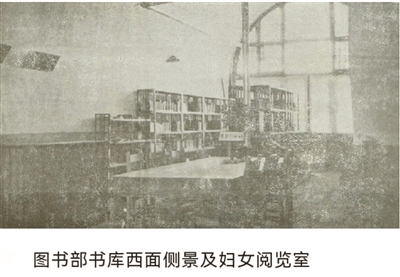

京兆通俗教育馆正门 图书部书库西面侧景及妇女阅览室图

图书部书库西面侧景及妇女阅览室图◎谢甄星

众所周知,早年间的北京,钟鼓楼报时声闻全城,每天将京城百姓从睡梦中唤醒,作息时辰规范着老北京人的起居生活。

然而,鲜为人知的是,百年前,钟鼓楼这座古老的建筑还作为京兆通俗教育馆,悄然承载起新的使命,拥有一段百年的教育记忆。

京兆地区官方开办的第一家群众文化教育机构

1925年,京兆尹(北洋政府改顺天府为京兆地方,行政长官称京兆尹)薛笃弼在《京兆通俗教育馆纪实》序言中写道:“居今日生存竞争之世,其一国之民众,非有普通之智识,与国家之观念,殆不足以图存。通俗教育之机关,诚今日最要之急务。顾京兆地方,尚无此项设备。此通俗教育馆之设,所以亟不容缓也。” 彼时,北京钟鼓楼这座见证无数晨昏交替、以时出治的都城地标,在新旧思想激荡碰撞的二十世纪二十年代,再次焕发生机,承载起开启民智的历史使命。

一百年前的京兆地区处于北洋军阀统治后期,是各派军阀势力竞相争夺的重要区域。当时封建制度已经瓦解,内乱不断,外患频发,社会风气萎靡不振,人民态度漠然。随着民主意识逐渐觉醒,具有先进思想的文化工作者、城市管理者认识到,面对民族国家危亡之际,民众智识有待启蒙,他们认为社会最需要的唯有“唤起民众”的思想,普及文化教育。在这一背景下,“开启民智”便成为当时社会刻不容缓的首要工作,具体做法就是建立面向社会大众的教育机构。

京兆尹薛笃弼于1925年3月报请内务部,将钟楼鼓楼拨归京兆尹直辖,改建为京兆通俗教育馆,使之成为京兆地区官方开办的第一家群众文化教育机构。4月,京兆尹委任尹署总务科科长马鹤天为筹备主任,组建了一支13人的临时筹备队伍,吕达、高嵩嶽、赵雪田、金文纪、郭文凯、周乃芬、石葆光、刑大安、朱心耕、许以栗、王恒彬、李敏诸先生为筹备委员。整个筹备工作自5月底兴工,至10月初竣工。

教育馆的地址、人员已经确定,但京兆财政紧张,经费成为建馆面临的最大困难,筹备组通过各种渠道筹措资金,向财政部申请拨款8000元、交通部申请拨款4000元、司令部申请拨款3000元,此外,薛笃弼还向社会各方募得捐款800元,共计15800元,经费难题得以解决。

1925年10月4日教育馆正式开馆,定名为“京兆通俗教育馆”,京兆尹薛笃弼委任王凤翰为首任馆长,薛氏撰文《京兆通俗教育馆记》,刻于钟楼“御制重建钟楼碑”之碑阴,铭其设教之本、兴教图存之用意。教育馆每月经费556元。

图书部、博物部、讲演部、游艺部向普通民众普及教育

北京钟鼓楼经修缮后重新装点,变得明亮气派。基于对当时民众教育的理解与认知,文化工作者充分利用北京钟鼓楼有限的室内室外空间,构建起一套面向大众的综合培育体系。教育馆按社会功能分为图书部、博物部、讲演部、游艺部四个部分,并附属平民学校、体育场及明耻楼二层的爱国教育展厅。

鼓楼内东侧券洞为图书部,核心是培养民众的阅读兴趣与习惯,通过书籍为大众打开认知世界的窗口。图书部分为普通阅览处、妇女阅览处、报志阅览处、儿童阅览处和书库五部分,书库存书分为新旧书两种,新书共存1236部,约有3000余册,旧书分为经、史、子、集、丛五部。

鼓楼中间券洞为讲演及游艺部,有留声机、幻灯机、电影机、风琴等设备,均为两部共用。其中讲演部设有座位,可容纳600余人。侧重通过正向引导,帮民众明确价值取向、树立理想信念,使大众在思想上不再迷茫,知道当下社会所需要的,并朝着共同的方向努力。讲演分为三种形式:普通讲演,由本馆职员轮流担任;特别讲演,由本馆特请名人或京兆各机关及学校人员讲演;第三种形式则为当时较为新奇的幻灯讲演及留声机讲演。馆内两壁贴满各种通俗教育画、地图、节俭图、世界教育家像、各国名胜画片等百数十幅,漫步其中,举目皆受教育。游艺部则鼓励民众用积极健康的活动,如文艺、手工、益智游戏等,以此替代低俗消遣,让人们通过娱乐不仅能放松身心,还能滋养精神、提升大众的审美。

鼓楼西侧券洞则设为博物部,作用是向民众传递知识——既包括历史的来龙去脉,也涵盖当时的社会态势、世界格局,意在帮民众建立对“过去、现在、未来”的整体认知,不再局限于眼前的生活。空间分史地、理科、卫生等展室,展出中国历代名人相片、各地名胜风俗影片、各国风俗水陆交通模型,以及动、植、矿物标本等。

鼓楼楼上匾额改“齐政楼”为“明耻楼”,二层室内悬国耻照片及地图,以及不平等条约的多种图表,一方面希望国人观之以触目惊心唤醒愚迷,继而共同努力,一方面希望人们永远铭记曾经的屈辱历史,时刻保持警醒,树立家国责任感。

钟楼与鼓楼之间的空地,建为成人及儿童运动场,用于锻炼民众体魄,为追求理想、建设社会打下坚实的身体基础。当时备有各种运动器具,如:溜板、压板、铁杠、秋千、软梯、双杠、爬绳、双环等,还设有篮球场。运动场四周挂双面教育画牌十座,一面画勤劳、节俭、忠义、孝勇、机智、创造、守信、苦学、奋斗、坚忍等题目的故事,一面为守时间、去嗜好、革弊俗、讲卫生、受教育、谋职业、重公德、救灾难、办公益、爱国家各题目的宣传画。

平民学校则是向普通民众普及教育,打破知识垄断,教育在这里面向所有人敞开大门,不管出身如何,每一个人都有机会学习文化知识、掌握生活技能,拥有提升自我的可能性。

这些场所与功能相互配合,本质上构建了一个 “从精神到身体、从认知到行动”的完整培育体系。1926年,因经费困难,运动场移至鼓楼院内东南角,原场地改设临时市场。钟楼开设京兆通俗电影院,后改称北京市民众电影院,日伪时期改称北京市新民电影院。

教育馆后续名称的演变

1928年,教育馆改隶北平特别市教育局直辖,改称为北平特别市通俗教育馆。1931年改称为北平市通俗教育馆。1932年市教育局裁并于社会局第三科,改由社会局直辖,改称为北平市市立民众教育馆。1933年改为北平市第一社会教育区民众教育馆。1938年,北平沦陷后,因民众教育馆自“九一八”后常年举办多种宣传抗日活动,激发起国人爱国热情,遭到日军关闭明耻楼,勒令改为北京市第一社会教育区新民教育馆,1942年3月15日被迫闭馆。鼓楼被敌伪青年团占用,钟楼被敌伪建设总署占用。抗战胜利后,市教育局积极恢复教育馆,于1946年8月6日正式复馆,定名为“北平市第一民众教育馆”。

1949年3月北平市军事管制委员会所属文化接管委员会接管,后更名为“人民教育馆”。新中国成立后,更名为“北京市第一人民文化馆”。1952年改称“东四区文化馆”。1959年改称“东城区文化馆”,直至1983年文化馆迁出,钟鼓楼修缮后成立北京市钟鼓楼文物保管所至今。

百年前的文化工作者们,在这里用接地气的文化教育、生动的历史讲解,努力“唤醒”着人们,带给整日为生计奔波的民众以精神力量。

今年,是京兆通俗教育馆建立百年纪念(1925-2025),北京钟鼓楼背负这段鲜为人知的过往,穿越岁月长河,经过浴火重生后,又奔赴新的方向。如今,教育的薪火,在时光中愈燃愈旺。

(作者单位:北京市钟鼓楼文物保管所)

配查信-配查信官网-最好的股票配资网站-股票最新配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。