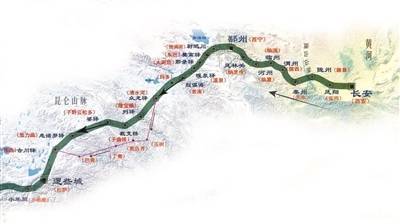

唐蕃古道图

玉树千年唐蕃古道

西行路上的经幡

“一个人若选择行走看世界,少不了一趟丝路之旅。”上海大学历史系教授张安福近年来编撰“走读丝路”丛书,这是他为丛书序写下的第一句话。

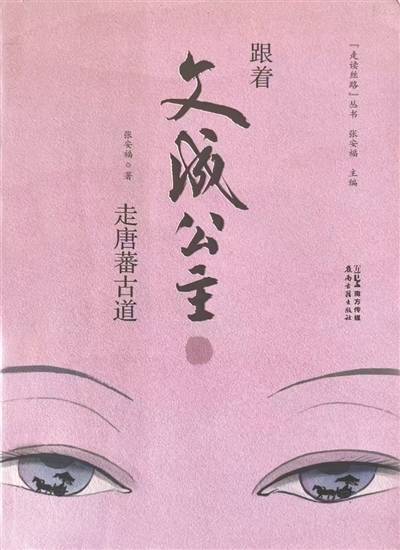

张安福的新著《跟着文成公主走唐蕃古道》是“走读丝路”丛书中的一本。谈起写作初衷,他说,绿洲丝绸之路很多人都知道,却少有人了解这条从长安到逻些城(今拉萨)的高原丝绸之路。实际上这条路不一般,在200多年里,唐朝与吐蕃的使臣来来回回200余次,中原的养蚕、织布和种菜技术往吐蕃传,吐蕃的制糖法也往中原去,“茶马互市”更改善了两边人的生活。而文成公主是最合适的“向导”——别的和亲者大多只带财物,她带的还有天文历法、医药书、农具,实实在在推动了藏地的发展。

谈到实地考察的经历,张老师说起在西藏那曲,七月天发动机冻住难以发动的新鲜事。他还说,沿途看了日月山、石堡城、布达拉宫,还有玉树的文成公主庙,老百姓不管汉族藏族都去祭拜,这些都成了书里的素材。

至于“走读丝路”丛书,张老师说就是想让更多人看懂。书不厚,带着方便,还配了图,把严肃的历史写成故事,不管谁都能读明白。丛书更是想让大家“边走边学”,不光看书里的记载,还能跟着古人的脚步,感受路上的历史。

最后,张老师说唐蕃古道现在还有大用处。以前它就连接中原和西藏,后来还通到了尼泊尔、印度,现在青藏铁路、川藏铁路修起来了,以后和南亚的联系也会更方便,在“一带一路”里能帮助中国和更多地方交流。

对张安福老师的采访,让记者更深地领悟到,唐蕃古道并不只是一条行走的路,还是一条写满故事和情谊的路。张安福的丛书,就是要将这些故事讲清楚,让更多人知道,民族之间的交融、凝聚,早就刻在了这条路上。

海拔4500米的那曲 车都吃不消

北青报:为了写好这本书,您和考察队进行了实地考察,能否分享一下考察过程中印象最深刻的经历或故事?

张安福:那曲地区地处藏北,北与青海省交界,东邻昌都市,南接拉萨市、日喀则市与林芝市,西连阿里地区。

在那曲县古格乡境内,距109国道11千米,有一处峡谷地带,名为卓玛峡谷,这里海拔4700米,林木苍绿,湖光山色,恍若世外桃源。峡谷全长仅15千米,却是“一山有四季,十里不同天”,壮阔山景与清澈风光,令人心旷神怡。回溯历史,那曲地区最早见于史料的政权是古老的象雄,在汉文史籍中被称作“羊同”,承载着藏地的早期文明。

唐蕃古道穿那曲而过,此地海拔尤高。酷热的七月,那曲入夜后,寒意仍会悄然袭来。我们本应第二天早晨七点奔赴可可西里,但是在发动车子的时候发现一直打不着火。我以为是发动机坏了,找了几个修理店,主人还在睡觉(西藏和上海有两个小时的时差),让等到北京时间10点再看。看着瑟瑟发抖的队员,我突然想起,这车子肯定是害了“高原病”,从上海40摄氏度的高温,来到西藏早上只有7摄氏度的那曲,发动机多半是冻住了。我让队员和早晨打扫大街的工人帮我一起推车、挂挡,最后在大家筋疲力尽的时候,车子竟然打着火了。我们一路疾驰200公里,才在路边小镇吃上了早餐。回想看,海拔4500米的那曲,不但人吃不消,汽车也受不了。

沿途的考古发现 “用文物说话,让历史发声”

北青报:在收集资料的过程中,除了实地考察,还参考了哪些重要的历史文献、考古成果等?有没有发现一些以往被忽视的珍贵资料?

张安福:2015年上映的电影《九层妖塔》曾在全国掀起“考古热”,影视中那座充满魔幻色彩与惊悚氛围的“九层妖塔”,在现实中确有原型——就是热水墓群的“血渭一号大墓”。位于都兰热水乡血渭草原,是已发现的吐蕃时期热水墓群中规模最大的一座墓葬。其北郊与自然山岩相连,南部凸出山外,南窄北宽,依山面水,坐北朝南,背后的山脉自东向西绵延起伏,如同两条巨龙横卧在血渭草原之上。

“血渭一号大墓”墓葬呈等腰梯形,南北长约58米,南面宽约65米,北面宽约55米,高约12米。从该墓群的形制来看,是吐谷浑的墓葬风格,在一定程度上已显露出受吐蕃文化的影响。据《旧唐书·吐蕃传》记载,吐蕃赞普去世后,不仅以人殉葬,其生前珍爱的衣物、珠宝,乃至乘坐的马匹、使用的弓箭等物,都会一同入葬;墓冢会建造宏大内室,上覆巨大土堆,土堆之上插立木杆,供后人祭奠。墓冢自上而下,每隔1米左右,便有一层排列整齐横穿冢丘的穿木,计有9层之多,一律为粗细一致的柏木,于是被称为“九层妖塔”。

近些年,唐蕃古道沿途有较多的考古发现。青海“血渭大墓”便是其中极具代表性的一座唐代青藏高原大型墓葬。这里有大量反映中原和青藏高原交往的物质资料和文化资料,尤其是中原的丝绸、青藏高原的畜牧特色等,都融入了这本书的内容中,是“用文物说话,让历史发声”的重要体现。

文成公主是文化交融共生的化身

北青报:在众多与唐蕃古道相关的历史人物和事件中,文成公主入藏这一题材有哪些独特之处吸引您进行深入挖掘?

张安福:文成公主入藏是研究丝绸之路交通、丝绸之路遗存的重要载体。古代和亲案例虽多,但文成公主的入藏具有开创性。

传统和亲多以财物馈赠为主要形式,仅停留在政治联姻的表层。而文成公主的陪嫁,除珍宝之外,更包含了天文历法典籍、医药著作、农具及农耕技艺等诸多方面。

文成公主入藏70年后,唐朝的另一位公主——金城公主,也肩负着同样的使命,踏上了前往吐蕃的征程。作为民族间的和亲大使,和亲的驱动力和民族之间的融合一直是历史的组成部分,从中华民族共同形成的角度研究,是值得重视的内容。

这条自长安出发前往吐蕃的道路,被后世誉为“唐蕃古道”,将唐蕃之间200余年的交流凝聚其中。唐蕃古道也因此从一条单纯的交通线路,转变为文明传播的重要通道,其影响的深度与广度,引人探寻。

文成公主入藏后,吐蕃赞普松赞干布为其修建宫殿,并下令革除吐蕃部分旧俗。在民间层面,相关传说广泛流传:日月山被认为与文成公主摔碎宝镜的传说相关,镜子化为青海湖,镜片则形成日月山;玉树的文成公主庙历经千年,香火绵延不绝,受到藏族、汉族等多民族群众的共同祭拜。这种融合官方与民间叙事的共同的民族记忆,具有珍贵的价值。

北青报:书中不仅讲述了文成公主入藏的历史,还涉及沿线诸多历史文化元素,您是如何将这些内容融合在一起的?

张安福:文成公主入藏,走出了一条影响后世的“唐蕃古道”。沿途的马家窑文化、昆仑山,是中国早期文明的发源地之一,也构筑了中国对西部大地的经典意象。尤其是昆仑山,海拔5000多米,是入藏所要走过的最高山口。“昆仑”之名,首见于《尚书·禹贡》:“织皮昆仑、析支、渠、搜,西戎即寂。”意即昆仑等部族皆以皮毛为衣,同属西戎。于是,巍峨高大的昆仑山,在人们的想象中愈发神圣,被誉为“万山之宗”,孕育了无数的神话传说。

正所谓“帝之下都,百神之所在”,在古人眼里,昆仑山是黄河的“发源地”,“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”;它也是天地间的制高点,“大呼洪崖折浮丘,飞上昆仑山顶头”;更是神秘、自由的化身,“昆仑使者无消息,茂陵烟树生愁色”,“若非群玉山头见,会向瑶台月下逢”。作家茅盾认为昆仑山可与希腊奥林匹斯山相媲美,奥林匹斯山最高处有天帝宙斯宫殿,以云母为瓦、金银为座,诸神各居其峰,常在此召开群神会议,山高通天,是登天之梯。可以说,昆仑山在诸多叙事中成为了中华民族的精神图腾。

正因如此,在书写这段历史时,文成公主作为汉地远嫁吐蕃的和亲公主,自然与国家命运、各民族交融的形象和图景交织,成为文化交融共生的化身。而倒淌河、日月山,则作为汉藏地理分界之处,更化作了文成公主入藏历程中最动人的注脚,凝结着她对故土不竭的思念。

将严肃的历史叙事化成生动故事

北青报:与其他关于文成公主或唐蕃古道的书籍相比,您这本书的独特价值和视角体现在哪里?

张安福:丝绸之路,特别是高原丝绸之路,是一条文化之路、友谊之路、贸易之路。从丝绸之路的视野出发,编纂一套考察丛书,是非常有意义的一件事情。但是,在目前的学术评价体系下,投身这类普及性读物的创作,往往并非多数学者的首选。因此,这样的读物在国家“一带一路”倡议下,更为亟须,现实价值更为彰显,我期待这套“走读丝路丛书”能成为一扇窗口,让读者藉此更好地认识古代丝绸之路交往史,进而达到普及知识、提升认知的目标。

总的来说,这本小书篇幅适中、便携易读,恰适合旅行相伴。书中文句生动鲜活,图文并茂,将严肃的历史叙事化成文成公主入藏时一个个生动故事,阅读门槛不高,能满足不同层次读者的求知需求。同时,该书将汉藏之地作为整体叙事,可以让读者从更高的维度来了解唐代盛世时期的民族关系和民族大义,从而深刻领会中华民族共同体形成的长期性与历史必然性。

边走边读是一种独特体验

北青报:作为“走读丝路”丛书的主编,最初策划这套丛书的整体思路和目标是什么?希望读者通过这套丛书获得怎样的收获?

张安福:以法显、玄奘的西行求索,文成公主的入藏和亲等为代表,古代中国的考察、探险、和亲等活动,不仅拓宽了世人认知的疆域,更架起了国家、地区与民族间的政治互信、经济互通、文化互鉴的桥梁。“走读丝路丛书”,正是循着这些先贤的足迹,记录当代探险考察历程的作品。该系列丛书立足人文地理的脉络,追溯历史沿革,涉及自然环境、气候变迁等诸多要素,旨在透过古人的视野观察千年沧桑,于历史遗存中探寻久违的过往,此为这套丛书的价值所在。

获取知识的途径主要有两种:书斋读书,考察收集。这套书是将书斋读书和田野考察结合起来,具有边走边读的独特体验。行走在丝绸之路上,带着前人走这条路时候的道路资料信息,读一读前人的所见所闻所感,与前人对话、与历史共情,进而在历史和前人基础上,获得新的感悟和收获。

北青报:您认为在当下,“走读丝路”丛书对于普及丝绸之路文化、促进文化交流有怎样的重要意义?

张安福:以唐蕃古道为中心所形成的路网逐渐覆盖了高原全境。高原丝绸之路加强了各部族之间的联系,与传统的古丝绸之路相连接并向外延伸,补足了古丝绸之路的空缺,有力推动了深度交流,尽显道路网络跨越时空的历史张力。

另外,通过唐蕃古道与“一带一路”的结合,曾被视为荒原绝域的青藏高原被纳入了东西方文明交流的体系中;而唐蕃古道本身,也成为青藏高原文明最终融入到我国文明体系强有力的纽带。

北青报:从学术研究的角度,这套丛书对丝绸之路相关领域的研究起到了哪些推动作用?

张安福:从学术研究的视角来看,这套丛书为民族交往交流史、中华民族共同体意识等领域的研究提供了珍贵的一手资料,对推动相关领域的深入发展具有重要意义。它能够引导更多学者走出书斋、投身实地考察,在田野中寻访鲜活的一手素材。尤其在信息发达的当下,亲寻第一手材料,其价值远不止于践行“读万卷书、行万里路”的传统追求,更蕴含着提升人文社科研究的科学性与可信度、涵养人文素养的深层价值。

随着科学积累的丰厚,现代科学技术手段也日新月异,历史地理学、考古学、人类学,对田野考察的要求也越来越高。因此,对不同文化间的交往、不同文明之间的交流有着直观的认识,从人物获取历史、从道路获取文化,推动学者从“文献到文献”的研究模式转向“文献与考察相结合”,让社会读者从旅游考察走向文化考察。

考察塔里木盆地的绿洲丝绸之路 收获最大

北青报:您多年从事西域史、丝绸之路文化研究,取得了一系列学术成果,能否简要介绍一下您认为最具代表性和影响力的研究成果及其价值?

张安福:季羡林先生曾言:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、阿拉伯,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”这两个地方汇聚了四大文化的精华。自古以来,各个民族以及与之相伴的各种文化,都曾在这里交汇、融合,进而促成了当地文化的高度发展。

这么多年对丝绸之路的考察中,对塔里木盆地的绿洲丝绸之路考察是收获最大的。这里遗留下丝绸之路大量的古城、烽燧、墓葬、石窟,体现了古代中国、古代印度、古代希腊、古代阿拉伯文明在此交融交汇的历史。我的《环塔里木历史文化资源调查与整理》,在目前还是影响较大的一本书。此外,我与我的博士生田海峰合撰的《环塔里木调研行记》也是绿洲丝绸之路考察路线的重要参考。

北青报:研究过程中,哪些学术观点或理论对您的影响较大?

张安福:在这些年的研究中,实地考察、专题研习、典籍研读与著书写作,已经成为我学术研究的重要路径。法国年鉴学派布罗代尔的“大历史观”,即从长时段分析和解读历史、从社会调查和田野调查来丰富历史,这一方法影响着我对丝绸之路的认识与解读。

这条蜿蜒于历史长河的丝绸之路,从史前时期绵延至今,始终承载着通达文明、传播思想、增进了解、促进对话的使命,其积极意义从未因时代变迁而消弭。

供图/张安福

文/北京青年报记者 王勉

编辑/张丽

配查信-配查信官网-最好的股票配资网站-股票最新配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。